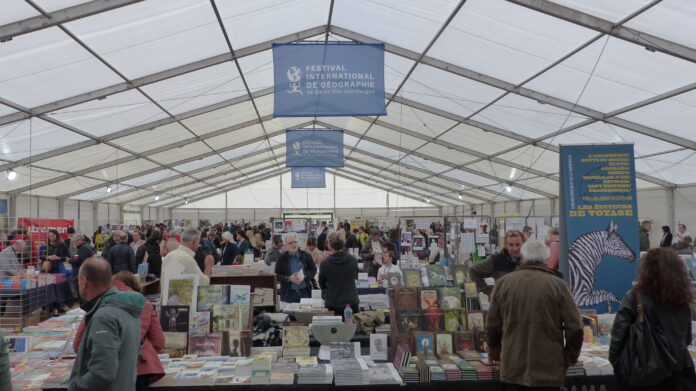

Né pour célébrer la diversité des territoires, le Festival International de Géographie

(FIG) s’impose désormais comme un lieu de réflexion sur les mutations du monde. Si

la cartographie et la géopolitique y conservent toute leur place, l’économie, comme

chaque année, elle s’y invite en catimini.

Car le FIG, par la force des thèmes qu’il explore — mondialisation, ressources,

mobilités, énergie — glisse peu à peu vers une approche géoéconomique. Les

géographes dialoguent désormais avec urbanistes, sociologues et parfois

économistes autour d’une même question : comment comprendre l’espace si l’on

ignore les dynamiques financières et productives qui le façonnent ?

Cette évolution interroge : la géographie, discipline des territoires, ne devient-elle pas

le prolongement naturel de l’économie, science des échanges ? À l’heure où les

chiffres traduisent les flux de marchandises, de capitaux et de main-d’œuvre, il paraît

logique que la réflexion spatiale s’appuie sur les outils économiques. Mais cette

proximité révèle aussi une tension. L’économie, trop souvent réduite à des modèles

abstraits "ceteris paribus", peine parfois à revendiquer sa place dans les débats

publics. C’est pourtant l’une des rares disciplines où l’on apprend à rédiger et à

compter, à concilier rigueur de l’analyse et clarté du discours. Attaquée de toutes

parts par les mathématiques, le droit ou les sciences politiques, elle mérite de

retrouver au FIG un espace d’expression et de légitimité. Le Festival, en ouvrant plus

largement ses tables rondes à la pensée économique, contribuerait ainsi à réconcilier

deux sciences voisines : celle des lieux et celle des valeurs. Entre la carte et le bilan,

il existe sans doute un territoire commun à redécouvrir et à ne pas exclure.

14

C

Fraize

vendredi, octobre 10, 2025